Hace

frío

y estoy lejos de casa

Hace tiempo

que estoy sentado

sobre esta piedra

Yo me pregunto

Para que sirven las guerras…

“Mil

Horas”

Andrés Calamaro

DEJA

VU

Una paradoja sui géneris se produjo

en 1974, cuando un dúo de rock

formado por ex alumnos del Instituto Social

Militar "Dr. Dámaso Centeno”

de Caballito, editaron el álbum

“Pequeñas anécdotas

sobre las instituciones”. Allí,

una canción mordaz llamada “Botas

Locas” declaraba en sus versos “si

ellos son la patria, yo soy extranjero”.

Ocho años más tarde, el

rugido del filósofo y psicoanalista

Rozitchner impugnaba la “gesta”

a través de una carta que tituló

“Las Malvinas, de la guerra sucia

a la guerra limpia”. En su reflexión

sobre el olvido social, descerrajó

una verdad: “No habrá un

destino diferente en la Argentina a no

ser que también la mayoría

de la población, comprometida en

la aventura de las Malvinas, asuma la

responsabilidad social de haberse convertido

en cómplice de una guerra ofensiva

conducida por unas fuerzas armadas compuesta

de asesinos, ladrones y violadores, y

haber quedado marcada, prolongando el

genocidio militar, por el sacrificio de

sus propios hijos”. Al mismo tiempo

Néstor Perlongher, sacudía

su pluma contra la orgía nacionalista

desde la revista feminista “Persona”

donde arrojó ácido sobre

la “castidad” de la cuestión

Malvinas señalando que “Resulta

por lo menos irónico comprobar

cómo la ocupación militar

de las Malvinas… ha permitido a

una dictadura fascistizante y sanguinaria

como la de Argentina, agregar a sus méritos

los raídos galones del antiimperialismo”.

Fiel a su estilo, llamó a su ensayo

“Todo el poder a Lady Di”.

En abril de 1982

– según Gallup – casi

el 90 por ciento de la Opinión

Pública argentina estuvo a favor

de la guerra de Malvinas. Esa opinión

es la que el 10 de abril plesbicita las

acciones de la Junta Militar en Plaza

de Mayo donde más de 100 mil personas

ratificaron a Galtieri cuando éste

dijo “si quieren venir que vengan,

les presentaremos batalla”. Días

atrás, el 2 de abril, desde el

mítico balcón de la Casa

Rosada Galtieri expresa que “Los

tres Comandantes en Jefe, y el que les

habla, no hemos hecho otra cosa que interpretar

el sentimiento del pueblo argentino”.

La Plaza interpela a Galtieri con otra

consigna bélica reciente y ¿pendiente?:

“Tero, tero, tero… hoy le

toca a los ingleses y mañana a

los chilenos”. Galtieri contesta:

“Hoy 2 de abril recién hemos

comenzado con la actitud de recuperar

las Malvinas y toda su zona de influencia”

y la Plaza replica “los vamos a

reventar”. Como dice Charly…

“el pueblo”…-ese pueblo

de 1982-, “pide sangre”…

como en 1978.

A las 22 hs. del

día 22 de diciembre de 1978, más

de 250.000 efectivos de todas las fuerzas

estaban listos para INVADIR Chile. El

Estado Mayor había calculado que

el primer día de la guerra, Argentina

tendría 16.000 bajas y –

si todo salía bien – sólo

unas 30.000. El General Menéndez

aseguró que para Año Nuevo

brindaría con champagne en la Casa

de la Moneda y después se limpiaría

las bolas en las aguas del Pacífico.

La operación militar conjunta se

llamó Operativo Soberanía.

Una diferencia:

la Operación Rosario en Malvinas

fue llevada adelante en secreto, mientras

que el ataque a Chile se realizó

en forma por demás ostentosa y

en medio de una algarabía y un

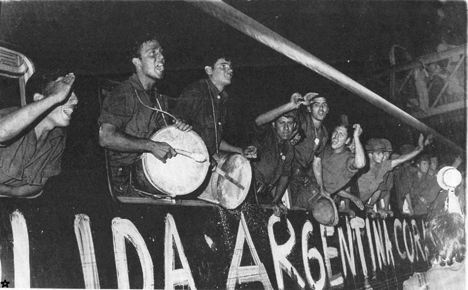

triunfalismo bizarro. Las tropas en 1978

recibían una despedida como si

se tratara de la selección de fútbol

que va en pos de la conquista de “otro”

trofeo. Cada tren que partía al

sur repleto de conscriptos de apenas 20

años, brincando con bombos -cual

barrabravas- y gritando con frívolidad

“¡El que no salta es un chileno!”

(al tiempo que cientos de mujeres los

despedían con besos y flores),

eran imágenes que no permitían

la representación de la guerra.

Eran otras las islas, pero -como en 1982-,

fue el mismo extravío chauvinista,

el mismo pueblo y la misma dictadura.

La memoria, ha decidido olvidar aquellos

días en que la navidad sería

celebrada en las trincheras.

¿Qué

es la Patria?

En aquella simple canción (que

fue censurada, obvio) dos adolescentes

a través de unos versos inauditos

y desquiciados -pero de una lucidez implacable-,

cuestionan la esencialidad del discurso

patriótico-militar. Ese discurso

postula que las fuerzas armadas guardan

una condición de esencialidad respecto

a la patria. Allí,

ellos (los militares), se han erigido

como la última reserva moral de

la patria; como los custodios de los valores

y la seguridad de la Nación. Un

discurso que posiciona al Ejército

como el realizador material del destino

de grandeza reservada a la Argentina;

ubicándolos como los que encarnan

y definen los fundamentos de la argentinidad

y constituyen la única institución

capaz de salvar a la patria de sus enemigos

internos y externos. Alimenta una imagen

donde las fuerzas armadas son sanas, inmaculadas,

incorruptibles, incapaces de hacer algo

contrario al interés nacional.

Es por todo esto que en su estructura

no existe nadie que pueda juzgarlos por

sus acciones, excepto ellos mismos. La

patria son ellos.

Aquellos jóvenes

Charly García y Nito Mestre –al

escribir en esa melodía que trascenderá

el tiempo y quedará en la historia

de la música– “si ellos

son la patria, yo soy extranjero”,

impugnan con poesía la matriz discursiva

del discurso patriótico-militar.

Sui Géneris viene a decir que hay

otra Patria que no está en el cuartel.

Lamentablemente el campo intelectual nacional

y popular fue impotente para destrabar

lo que dos muchachos lograron con una

canción.

Mambrú

se fue a la guerra

Néstor Perlongher, uno de los referentes

más lúcidos del Frente de

Liberación Homosexual –conocido

como el maldito- gritó algunas

verdades apenas Galtieri lanzó

su grito de guerra para recuperar las

Malvinas. “En el plano de la retórica

política, no deja de ser revelador

como los opositores multipartidarios –que

arrastran también a comunistas,

montoneros y trotskistas (en particular

el PST - Partido Socialista de los Trabajadores)–

se han prestado a la puesta en escena

de esta pantomima fatal, llamando no a

desertar, sino a llevar aún más

lejos una guerra que caracterizan de antiimperialista;

la URSS, que detenta hoy el 40% del comercio

exterior argentino puede explicar el alborozo

de la izquierda –especialmente del

PC–, que hace años pregona

un gobierno de coalición cívico-militar.

La ultraburocratizada y semiclandestina

CGT ha donado un día de salario,

ya esmirriado, para las tropas. Y hasta

la masacrada izquierda, delirante de euforia

patriótica, tiene que apoyar esas

medidas y otras más radicales.

Así, presuntas vanguardias del

pueblo revelan su verdadera criminalidad

de servidores del Estado. En medio de

tanta insensatez, la salida más

elegante es el humor: si Borges recomendó

ceder las islas a Bolivia y dotarla así

de una salida al mar, podría también

proclamarse: todo el poder a Lady Di o

El Vaticano a las Malvinas para que la

ridiculez del poder que un coro de suicidas

legitima, quede al descubierto”.

Este testimonio lúcido

y comprometido, quedó consagrado

a la clausura, sin más memoria.

Igual que pasó con los soldados

que volvieron del frente.

Y

entonces, la soberanía ¿dónde

está?

Ante la pregunta por la soberanía,

el texto de León Rozitchner, arroja

luz acerca de una de las representaciones

más manipuladas por el autodenominado

Proceso de Reorganización Nacional:

“La Soberanía, con la Revolución

francesa, descendió del monarca

y la conquistó el pueblo como propia.

Pero para los argentinos, de pronto, esa

soberanía posible del cual el pueblo

fue despojado por el golpe militar, se

convirtió en una roca. Y la roca

elevada a valor absoluto: la Soberanía

cayó sobre unas islas, las Malvinas,

puesta en ese soporte material mínimo

para que le sirviera de base. Soberanía

milica: la empresa heroica consistía

en reconquistarlas. Los argentinos rememoraron

viejas glorias perdidas: las invasiones

inglesas y el aceite hirviendo, las damas

mendocinas tejiendo las banderas. La pasión

patrioteril le hizo olvidar a la gente

que la soberanía verdadera reside

en el cuerpo colectivo de los hombres.

Fue una trampa propuesta por los militares

para ocultar lo más próximo

a cada uno y disolverlo, separando al

sentimiento de solidaridad de sus raíces.

Los argentinos se anotaron como locos.

Y el efecto que el terror buscaba, destruir

las determinaciones de la vida social

concreta, los unificó a los argentinos

en la muerte. Porque fue la amenaza diseminada

del terror, ejercida como modelo sobre

los asesinados, la que borró las

diferencias para hacerles sentir que,

igual que el poder militar, estaban todos

salvados si acataban su voluntad y sus

dictados: si se convertían en cómplices

y actores de sus propuestas. Porque se

había encontrado ahora una buena

razón para reconciliarse con los

asesinos y que les permitiera reconocerlos

como los defensores de la patria –en

el momento mismo en que, para hacerlo,

había que pagar la cuota de muerte

que volcaban los bravos ciudadanos en

los otros: aun en los propios hijos.”

Para pensarnos

hoy

Malvinas es el nombre de una guerra macerada

en la muerte del cuerpo social previa

al acontecimiento del 2 de abril, cincelada

por el terror y prolongada como carne

asesina por buena parte del Ejército

argentino. Ejército que impostó

el liderazgo épico de un pueblo

por el reclamo de sus derechos territoriales

y que no fue más que una mísera

apariencia teñida de sangre. Rozitchner

y Perlongher no olvidan la última

mirada de los moribundos ni el torrente

de muerte que anestesió los sentidos

argentinos. Cuestionan de distintos modos

cualquier alianza con la tortura y el

asesinato que -por vías de una

estrategia política programada

por el Ejército argentino en manos

de la Junta Militar- intentara “limpiar”

su obrar. Aquellos que violaron, dislocaron

y desgarraron los cuerpos por la presencia

real de la muerte no pueden investirse

en recuperadores de un territorio y del

orgullo nacional en nombre del pueblo

y para el pueblo.

Al mismo tiempo, el

pueblo argentino viene atravesado por

la terrible incongruencia. Ese pueblo

argentino que tiene en la memoria colectiva

un agujero respecto del conflicto del

Beagle (a cualquiera que se le pregunte

sobre 1978, recordará el campeonato

mundial de fútbol y a cualquiera

que se le pregunte sobre Beagle, sólo

la consulta popular de 1984 donde ganó

el sí). El hueco está constituido

por algo que en definitiva no sucedió

pero donde sí existieron acontecimientos

preparatorios para su realización.

Los miles de ataúdes que vieron

los soldados movilizados en 1978, las

rutas atestadas por tanques y camiones

del ejército, etc. no son recordados.

Como dice Borges: “la memoria elige

lo que olvida”. A diferencia de

Argentina, Chile reconoce cómo

“veteranos del Beagle” a sus

casi 80.000 conscriptos. En nuestro país

estos antiguos veteranos irrumpen tardíamente

entre las filas de quiénes estuvieron

en Malvinas.

El mismo pueblo que

tropieza dos veces con la misma piedra

al no poder mirar a los conscriptos combatientes

de Malvinas a los ojos a su regreso al

continente ya que su presencia devolvió

sin filtro la ausencia de gloria de aquella

reivindicación legítima

llevada adelante por manos bañada

en sangre hermana. Malvinas, a 31 años

de aquella experiencia traumática,

es el lugar desde donde podemos pensarnos

como sociedad. Cuesta, pero vale la pena.

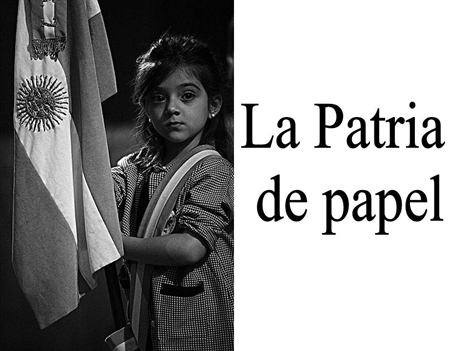

El dibujo escolar de la Argentina contuvo

– sobre todo a partir de la reforma

de los programas de enseñanza en

1941 – al pie de la página

dos islas rugosas y un pequeño

triángulo que enmarcaba a la Antártida

diciendo con su presencia que ellas también

formaban parte de los contornos de la

Patria. Si bien el tema Malvinas fue instalado

en la sociedad argentina hacia fines del

Siglo XIX mediante diversas estrategias

de construcción de memoria colectiva

como los mapas, las estampillas, los manuales,

los organismos, fue a partir de 1930 que

se profundizó su tratamiento y

la escuela se estableció como el

vehículo privilegiado para su transmisión

ya que la relación entre la escuela

pública y las causas nacionales

siempre fue íntima y de larga data.

La escuela tuvo desde

sus orígenes el destino de ser

el dispositivo “argentinizador”

por excelencia instalado para formar el

sentimiento de pertenencia nacional. Su

meta consistió en unificar un territorio

habitado por pueblos originarios, criollos

y una gran masa de inmigrantes.

Un símbolo indiscutido

en esta dirección fue la ceremonia

del izamiento de la bandera. “El

hecho de que la bandera presida, sea centro

de la jornada escolar, marca a la escuela

como institución del Estado nacional;

donde hay bandera hay Estado”. La

huella impresa mediante los actos escolares

tradicionales –grabando durante

décadas en la subjetividad infantil

las significaciones y símbolos

que alimentaron la formación del

ciudadano como súbdito de la patria–

exaltaron aspectos de la historia y apelaron

a su fuerza disciplinadora.

La ciudadanía

argentina –construcción de

sentido en constante dinamismo, renovándose

a medida que se amplían las conquistas

de derechos– se cimienta en una

base subjetiva amasada en la escuela.

Es allí donde se cifra el sentido

de la patria enlazando el sentido de las

acciones presentes a heroicos metarrelatos.

Así fueron socializadas generaciones

de argentinitos, construyendo representaciones

que hicieron posibles un lazo de profunda

implicación por medio de las cartas

entre aquellos niños escolarizados

y los ciudadanos de uniforme que se encontraban

en Malvinas.

Es en la escuela y desde

ella donde los argentinos aprendemos a

reconocer y amar lo propio, a conmovernos

o indignarnos a través de las historias

de mujeres y hombres que invitan a identificarnos,

a discernir los derechos que nos asisten

en cada tiempo histórico. La escuela

es el vehículo privilegiado de

la Memoria porque en ella circulan palabras

que soportan los sentidos consensuados

de la cultura. Como humanos salimos del

espacio familiar para ingresar a la escuela

que –al decir de Doltó–

para el niño es la sociedad. Y

agregamos, no es una sociedad en abstracto.

Es esa sociedad donde circulan las significaciones

imaginarias sociales que constituirán

su condición de ciudadano de la

nación.

Por esto es imperioso

desmontar el discurso falaz que circuló

durante una parte importante de la historia

–y que en algunos sectores aún

perdura– que afirma que la condición

de ciudadano argentino se adquiere en

los cuarteles. Nada más falso.

Fue precisamente en los cuarteles del

siglo XX donde se traicionó a la

patria cada vez que se impugnó

el principio sanmartiniano: “Jamás

desenvainaré mi espada en luchas

entre hermanos”.

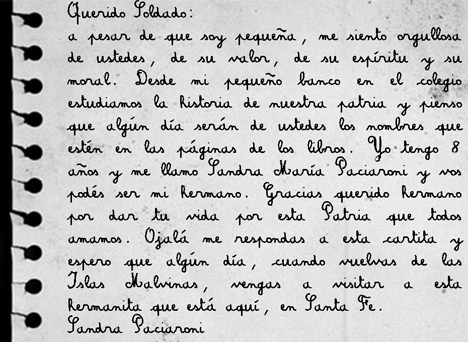

En la carta de Sandra

es visible que es en virtud de la operación

que la institución escolar realiza

sobre los sujetos que podemos reconocer

un sentido que nos interpela y nos convoca

cuando escuchamos hablar en términos

de Patria Grande o de hermanos latinoamericanos.

Esa niña, recorrida por el discurso

escolar, reconoce que es el paraguas de

la historia el que los liga a través

del tiempo y el espacio, el que habilita

la hermandad.

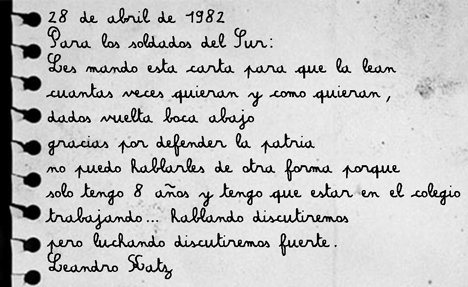

Muchas cartas contenían dibujos,

huellas de manos, corazones y símbolos

en sintonía con la intención

de transmitir abrigo y aliento. En definitiva,

rescatando estas significaciones compartidas,

entendemos que la multiplicidad de cartas

enviadas por los niños de las escuelas

a los civiles bajo bandera en Malvinas

arraigaran en quienes las recibieron nutriendo

su impulso vital y sujetándolos

a un sentido cuyo alcance les permitió

transitar la encrucijada en la que se

encontraban atrapados.

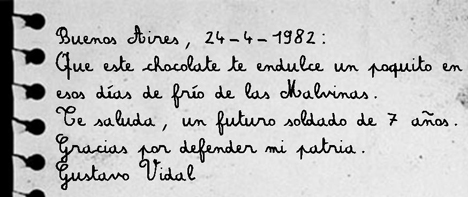

Por otra parte, en Enrique

Brunt –integrante por entonces del

Regimiento 25 de Infantería que

llegó a Puerto Argentino como soldado

conscripto el 10 de abril de 1982–

las cartas reverberaron en el silencio

de su mente y su corazón desde

su regreso hasta 30 años después.

En aquel momento, acompañó

cada bocado con palabras y dibujos de

niños y esos alimentos sostuvieron

su vida tanto material como simbólica.

Hasta las cartas quemadas, las que fueron

transformadas en calor para soportar el

frío, esas también salvaron

vidas. Y aun hoy siguen teniendo fuerza

vital, ya que salir a buscar a sus remitentes,

implica un movimiento subjetivo reparador.

Es un paso más hacia el regreso

a casa invitando al conjunto a revisar

el comportamiento social frente al dolor

por los caídos y la derrota en

la guerra, a la revisión crítica

del pasado reciente, a construir las preguntas

por el sentido de Malvinas y a partir

de allí arrojarnos a la tarea de

imaginar el país que queremos para

nosotros y las generaciones futuras.

Es el 30 de marzo de 1982 en la Provincia

de Mendoza. José Benedicto

Ortiz era Secretario General

de la Asociación Obrero Minera

Argentina (AOMA). Con sus 53 años,

enfrentaba a la Dictadura con la primera

huelga y movilización nacional

que la CGT Brasil –con Ubaldini

a la cabeza- había convocado bajo

el lema “Pan, Paz y Trabajo”.

Una columna de unas 800 personas ocupa

la cuadra de la calle Mitre hasta Pedro

Molina. El Canal 9 capta en vivo las primeras

imágenes de la concentración

obrera que aguarda en ese lugar a la columna

principal. También, muestra el

gran operativo policial-militar que ha

blindado todo el perímetro parquizado

de los alrededores de la Casa de Gobierno.

Cuando el reloj marcó

las 17.45, un camión de Gendarmería

Nacional aparece por la calle Pedro Molina

a contramano. Sobre él, unos 20

uniformados disparan sus fusiles FAL hacia

el cielo. El periodista Edgardo Palet

cándidamente afirma al aire que

las fuerzas de seguridad están

disparando salvas, pero todos ven cómo

la copa frondosa de los altos plátanos

son taladas por la metralla y sus ramas

caen al paso del carruaje mortífero.

El grueso de los obreros hace flamear

las banderas argentinas y comienzan a

entonar las estrofas del Himno Nacional,

otros huyen. Los gendarmes ahora apuntan

hacia abajo y las balas de FAL acribillan

el pavimento de calle Mitre. Ya no buscan

amedrentar. Uno de ellos apunta al hombre

que enarbola una bandera de la Patria.

Es José Benedicto Ortiz quien queda

tendido en el piso boca arriba. Su herida

es captada con nitidez por las cámaras

del Canal 9 cuya transmisión se

corta súbitamente. Junto a él,

caen cinco personas más, alcanzadas

por esa munición de guerra: Raúl

Aldo González, Bruno Antinori,

Juan Enzo Ortiz, Ricardo Jorge García

y Héctor Mairán.

El Comando de la VIII

Brigada de Montaña monta un operativo

de copamiento de todos los centros médicos

con la complicidad de la Justicia Federal.

José Benedicto Ortiz llega en una

ambulancia al Hospital Central. Un Comité

Médico -convocado ad-hoc por las

fuerzas represivas- lo atiende mientras

se encuentra incomunicado y bajo custodia

militar. Su agonía termina el 3

de abril. El informe médico dice

“muerte por neumonía”.

No sólo eso, el entonces fiscal

Carlos Ernesto Fuego dictaminó

que “el fallecimiento de José

Benedicto Ortiz se debió a un acto

propio, solamente a él imputable

y no cabe responsabilidad alguna del Estado

Nacional, toda vez que el hecho que causa

la muerte es culpa exclusiva de la víctima”…

y más: el juez federal Gerardo

Walter Rodríguez, ordenó

la confiscación de las imágenes

de Canal 9, pero le encargó al

mismo Ejército que retirara las

cintas que servirían de prueba

clave, las que obviamente “desaparecerán”.

Su hijo Raúl

Ortiz, al querer iniciar el juicio por

la muerte de su padre fue al Comando del

Ejército a buscar un certificado.

“Eran los últimos días

de la dictadura y fui al comando a pedirlo.

Me encerraron y me tuvieron una semana

preso en la VII Brigada. En esos días

me trasladaron a Campo Los Andes. Y cada

milico que entraba a la celda me decía:

“Me imagino que te despediste de

tu familia porque no volvés más”.

Cuando me largaron, reanudaron las amenazas.

'No se te ocurra venir otra vez, hoy te

salvás, pero la próxima

sos boleta”.

El sol incaico del pabellón de

Belgrano, no iluminará su muerte.

El manto de neblina que rodea la guerra

que ha comenzado un día antes,

lo impedirá. Recién a 30

años de su fusilamiento, la Legislatura

de la Provincia de Mendoza le realizó

un homenaje póstumo.

Es el 29 de marzo de 1982

en la Provincia de Buenos Aires. Desde

la base naval Puerto Belgrano zarpa hacia

la isla Georgia del Sur la corbeta ARA

Guerrico. A bordo, va el conscripto clase

1962, Mario Almonacid Vargas,

de la Brigada de Infantería de

Marina Nº1. Se ha embarcado junto

a 40 camaradas y deben tomar el Puerto

Grytviken. Una tormenta los obliga a navegar

entre olas de 10 metros. Navegan

durante dos días sin comer ni dormir.

El buque entra a la bahía Cumberland

recién al anochecer del 2 de abril,

por lo que la operación debe esperar

el amanecer. En la madrugada del día

3 de abril, el buque se dirige a Puerto

Leith, donde todo el personal y materiales

es trasbordado al transporte polar ARA

Bahía Paraíso. Desde éste,

partirían los infantes a bordo

del helicóptero Puma del ejército,

mientras realiza misión de observación

el helicóptero naval Alouette.

El ARA Guerrico los cubriría con

fuego naval.

Mario había nacido

en Comodoro Rivadavia. Su padre Humberto

Almonacid y su madre María Vargas

se establecieron en el país en

1953. Vinieron desde Puerto Montt - ese

lugar al que tanto le cantaron Los Iracundos-

buscando nuevos horizontes. Humberto y

María se nacionalizaron argentinos.

En el humilde hogar del Barrio Ceferino

Namuncurá la vida nunca fue fácil.

Cuando Argentina y Chile estuvieron al

borde de la guerra por el Canal de Beagle,

Humberto se encontraba trabajando en Agua

y Energía. Gendarmería organizó

campos de concentración en los

que se confinaba a los chilenos desde

las 7 de la mañana hasta aproximadamente

las 10 de la noche, hora en que se los

devolvía a su domicilio, o las

temidas razzias para extraditar masivamente

a los indocumentados, que eran subidos

a camiones y trasladados inmediatamente,

hacia la frontera sin que pudiera mediar

una comunicación con sus familias.

En 1978, antes de las operaciones

militares, la Dictadura lo echó

por considerarlo sospechoso de espionaje,

es decir, enemigo. Desde entonces, hizo

changas como electricista. Con esfuerzo,

Mario se recibió de Técnico

Electromecánico y en octubre de

1981 ingresó a la infantería

de Marina a cumplir el servicio militar

obligatorio que le demandaba su país,

la Argentina. Allí, juró

defender la Patria hasta perder la vida.

El ataque se efectuaría

en tres oleadas. Los infantes serían

desembarcados por un Puma del Ejercito

Argentino, mientras un Alouette de la

marina realizaría misión

de apoyo y reconocimiento. A las 11:10

se intima -en inglés- la rendición

de Grytviken, recibiéndose como

respuesta que "el único personal

que hay en la base es un civil del Grupo

de Investigación Antártica",

lo cual no es cierto, ya que se sabe que

hay 22 Royal Marines. Estos toman posición

de combate a las 11:36 en Shackleton House.

A las 11:40 horas se produce el helidesembarco

argentino entre el muelle y la estación

de radio en King Edward Point. Seguidamente

los elementos de infantería de

marina inspeccionan edificios próximos

y cuando se inicia el avance en dirección

de Shackleton House reciben fuego de armas

automáticas por lo que piden al

"Bahía Paraíso"

que cambie el orden del 2do por el 3er

vuelo a fin de poner en tierra al grupo

que lleva un mortero 60 mm. El cambio

no pudo ser cumplido dado que la 2da ola

ya había despegado a las 11:47.

En ese grupo, va hacia su gloria Mario

Almonacid Vargas.

A las 11:50, el helicóptero

Puma va dejando una estela de humo por

el cielo de Grytviken. Su piloto evita

un desastre mayor. Cae de costado con

sus 15 ocupantes. Los Royal Marines se

ensañan contra el Puma abatido.

El artillero del Alouette, se baja con

la MAG de 12 kilos y dispara contra ellos

desde la cintura. El

ARA Guerrico penetra a la dársena

para atraer la atención del fuego

del enemigo hacia el buque. Todo se sacrifica

para proteger a los infantes del helicóptero

derribado.

Mario Almonacid Vargas

ha caído en combate por su patria

el 3 de abril. Su sangre limpia el honor

de su padre que esa dictadura infamó

cuatro años antes de este día.

Varias escuelas y calles llevan su nombre

con orgullo.

Viviana Demaría

y José Figueroa

[email protected]

Referencias Fotográficas

Portada: Imagen del Cementerio Argentino

de Puerto Darwin, Islas Malvinas. Terroba,

T.

En la página 24: Fotografía

de un tren con soldados argentinos partiendo

al sur, durante el Conflicto del Beagle

en 1978. http://wordpress.com

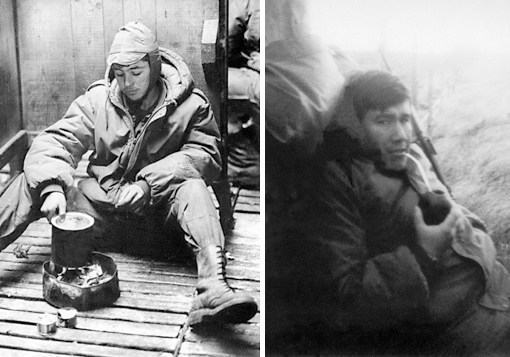

Las otras fotografías de soldados

en Malvinas corresponden al libro de Guembe

M.L.y Lorenz F. “Cruces: Idas y

Vueltas de Malvinas”. Ed. Edhasa,

Bs. As., 2007.

Referencias Bibliográficas

Perlongher, N. “Todo el poder a

Lady Di. Militarismo y colonialismo en

la cuestión de las Malvinas”.

Revista Feminista Persona Nº 12,

Bs. As., 1982.

Rozitchner, L. “Recordando”.

Revista Lote Nº 11, Bs. As. 1998.

Amuchástegui, M. “Escolaridad

y rituales” en Carli, S. “De

la familia a la escuela. Infancia, socialización

y sibjetividad”. Ed. Santillana,

Bs. As., 1990.

Fanlo, L. “Emergencia de la matriz

militar-discursiva argentina: el discurso

de Leopoldo Lugones”. Avance de

investigación sobre la Arqueología

del discurso militar argentino proyecto

en curso que se desarrolla bajo la dirección

de Luis Fanlo acreditado por el Programa

de Reconocimiento de Investigaciones de

la Facultad de Ciencias Sociales (UBA),

período 2006-2007.

Alfonso, C. “La Corbeta Ara Guerrico

y El Conflicto Austral Grytviken -Georgias

Del Sur-, El “Ataque Frustado”

y El Control Del Mar”. Boletín

del centro Naval Nº 832, Bs. As.

Enero/Abril 2012.

Sileone, A. “Malvinas como política

de Enseñanza” en Observatorio

Parlamentario Cuestión Malvinas,

Honorable Cámara de Diputados de

la Nación “La cuestión

Malvinas en el marco del Bicentenario”.

Biblioteca del Congreso de la Nación,

Bs. As., 2010.

Comisión Provincial por la memoria.

“Malvinas a 30 años de la

guerra”. La Plata, 2012.

Revista Puentes N° 20. “Guerra

de Malvinas, verdad, justicia y soberanía”.

Comisión Provincial por la memoria.

La Plata, marzo de 2007.

González Bazán, E. “30

de marzo de 1982, una gesta olvidada”.

Latitud Ed. Bs. As. 2012.

Comisión Provincial por la memoria.

“Pan, Paz, Trabajo y Libertad. Las

formas de la resistencia obrera durante

la última dictadura 1976 –

1983”. La Plata, 2012.

Parker, C. “Una historia malvinense

de reverberaciones borgeanas: Mario Almonacid

Vargas”. The Clinic Online. Chile,

2012.

Maldonado Zandalazini, M. V. “¿Guerra

o excusa? La situación de los chilenos

residentes en la norpatagonia argentina

durante el conflicto del Beagle”.

Neuquén, 2007. Convocatoria: A

30 años del Golpe de 1976. “Entre

el pasado y el futuro. Los jóvenes

y la transmisión de la experiencia

argentina reciente”. Ministerio

De Educación, Ciencia y Tecnología,

Secretaría de Derechos Humanos,

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Díaz, G., “Una guerra que

no fue. Los editoriales de La Prensa sobre

el conflicto limítrofe con Chile

(1977-1979)”, 3º Congreso de

Comunicadores, Foro IV: La Radio, La Televisión

y Los Medios Gráficos en el Siglo

XXI. Bs. As. 2002.

Agencia Paco Urondo. “Mendoza: homenaje

a 30 años de la muerte del gremialista

José Benedicto Ortiz”. Abril

2012. http://lapacourondo.com.ar

Passarelli, B. “El Delirio Armado.

Argentina-Chile”. Ed. Sudamericana,

Bs. As.1998.