|

|

por Viviana Demaría

y José Figueroa

[email protected]

Me crucifican

y yo debo ser la cruz y los clavos

Me tienden la copa

y yo debo ser la cicuta

Me engañan

y yo debo ser la mentira

Me incendian

y yo debo ser el infierno

“El

cómplice”

Jorge Luis Borges

La mañana del 26 de

junio está fría: 10 grados.

Un hombre de negro -a la siniestra del General-

contempla con esmero el protocolo de asunción

de mando de su General. Al General se lo ve

satisfecho y complacido cuando mira el bastón

que se le ofrece. Aquel hombre (enfundado

en un abrigo cruzado con seis botones) cual

Napoleón, ha ocultado su mano derecha

debajo de la solapa. Quizás Dios le

ha susurrado que no lo haga. Que al César

lo que es del César. Sus ojos inquisidores

no se pierden detalle. El foco de la cámara

guarda para siempre el instante en que el

General sonríe, los ojos fijos en el

bastón presidencial, las manos urgentes

por tomarlo y en el entorno, un aire castrense.

Definitivamente el hombre del abrigo, no es

un testigo más. De pronto el General

–que ya es Presidente- dice unas palabras

al oído de Jorge Garrido, el perpetuo

escribano mayor de Gobierno, quien se dirige

a la figura máxima de la Iglesia argentina

-el Cardenal Caggiano- y cortésmente

le ofrece la lapicera para que él también

firme el acta. Caggiano mira al flamante Presidente

Onganía quien le devuelve una mirada

benevolente. Y con ese permiso, Caggiano desenvaina

su diestra y rubrica el Estatuto de la Revolución

Argentina que subvierte el orden constitucional.

No es la mano de Dios la que eso suscribe.

El

Monje-Soldado

El 24 de agosto de 2009, exhala

el último suspiro, aquel lejano cruzado,

autor de las consignas de la Revolución

Libertadora. El oscuro ser creador de la frase

“Cristo Vence” y del santo y seña

“Dios es Justo”, abandona para

siempre este mundo. Ha muerto el autor de

las frases que marcaron la vida –y la

muerte- de miles de argentinos, convirtiéndolas

en historias transidas por el dolor provocado

por la materialidad de aquellos lemas. No

serían sus únicas acciones de

guerra. Once años después, será

el principal mentor del golpe de Estado contra

Illia. Nacionalista de la extrema derecha

católica -al estilo de la Falange española-,

admirador de Franco y Musolini; monárquico

e hispanista. Abominó el sistema institucional

liberal y su democratismo, la masonería,

el racionalismo, el laicismo, el progresismo,

el socialismo, el comunismo, la lucha de clases

y la secularización de la sociedad.

Más papista que su Papa, Pío

XII, de quien recibió la proclama planetaria

de “instaurar todo en Cristo”.

La lucha total contra el Maligno.

Juan Francisco Guevara (al

contrario de las vírgenes que fueron

ascendidas al grado de “generalas”),

jamás prosperó en su carrera:

fue el eterno coronel. Todos sus circunstanciales

aliados, parecen haberlo olvidado, desconocido,

borrado de su agenda. ¿Quién

podría reconocerse amigo de aquel que

inscribió la noción de guerra

santa contra el propio pueblo argentino? Aquel

que desde los “Cursillos de Cristiandad”,

organizó toda la red golpista que se

materializaría aquella mañana

del 26 de junio de 1966. El ingeniero y creador

de ese instante excelso de gloria divina:

la unión de la cruz y la espada: el

primer acto de gobierno de Juan Carlos Onganía.

La invitación realizada

al Cardenal Antonio Caggiano a firmar el acta

de la Revolución Argentina instantes

después de que Onganía fuese

instituido Presidente de la Nación,

fue la acción pública –concretada

ante la vista de todos– que expuso los

motivos profundos y sustanciales del golpe

de Estado: el acceso al poder de la sociedad

secreta que habían conformado una casta

militar mesiánica, una jerarquía

eclesiástica preconciliar, una oligarquía

empresarial y un conjunto de intelectuales

de ultraderecha. Esa foto, que inaugura la

quinta dictadura, tiene por objetivos implementar

la “Ciudad Católica”, bajo

el modelo sociopolítico de la Edad

Media.

El Presidente de la Conferencia

Episcopal, Vicario General Castrense y Cardenal

Primado de la Argentina , Antonio Caggiano,

fue quien inauguró los primeros cursos

de guerra contrarrevolucionaria dictados en

el Ejército. En 1961, prologó

la edición en castellano de “Marxismo

Leninismo”, el libro escrito por el

católico integrista francés

Jean Ousset, (fundador además del grupo

paramilitar “Cité Catholique”

conformado por criminales de guerra en Indochina

y Argelia), para orientar a los soldados católicos

en la “lucha a muerte” contra

el comunismo. Quien tradujo el libro citado

y prologado por Caggiano, fue el coronel Juan

Francisco Guevara, -que era a su vez- el jefe

de Inteligencia del Ejército.

Amortajado a la usanza de

los caballeros medievales, el cadáver

viste la sotana de novicio. Sobre ella, brillan

dos condecoraciones castrenses. Está

obviamente el sable que establece su condición

de soldado. Entre sus manos, un crucifijo.

Derrotada por fin la biología, comienzan

las plegarias sin fin que culminarán

en el himno Christus Vincit cantado a todo

pulmón. Veinte días antes había

renunciado a los bienes del mundo y había

ingresado como novicio en la Congregación

del Verbo Encarnado en San Rafael, Mendoza.

Ya nada queda de él

en este mundo, ni los bienes ni su aliento.

La sentencia final polvo eres y en polvo te

convertirás es infalible y llega con

toda su crudeza. Antonio Caponnetto –aquel

que hace días dijera que el Papa Francisco

encarna la traición a la iglesia–

con su lengua diabólica eleva glorias

y loores en el cortejo del último soldado

de Cristo. A Juan Francisco Guevara no lo

acompañó el silencio como a

los que murieron por su mano. A él

no lo acompañó el silencio…

pero sí lo cubrirá el olvido,

que es la verdadera muerte de los verdugos.

Primavera del 66

Santiago no sabe que el 7 de

septiembre una bala lo encontrará para

ponerle fin a su vida. Desde el furgón

policial número 8, varios policías

descienden empuñando ametralladoras

PA3 para tomar posición de tiro frente

al Bar Dublín y les cortan el paso

a los estudiantes que avanzan por la Avenida

Colón. Uno de ellos detiene a un muchacho.

Luis Saavedra se abalanza indignado, forcejea

y logra que el policía suelte al estudiante.

La corrida es inevitable. Uno huye por la

vereda, el otro por la calle. El policía

quieto, sin dudar, le apunta con su 45 y dispara

varias veces. Una de esas balas le atraviesa

la cabeza, justo frente al Cinerama.

La batalla feroz contra

la muerte se juega afuera y adentro del Barrio

Clínicas. Otra batalla idénticamente

desigual se juega afuera y dentro del Hospital.

Afuera los estudiantes controlan 20 manzanas,

20 pedacitos de cielo y la policía

se repliega. Les llueven piedras, botellas,

macetas y muebles desde cada azotea. Adentro

los médicos Redoni, Ruiz y Andrise

de la guardia del consultorio de urgencia

le practican una traqueotomía al joven.

El alumno Gigena está a cargo de transfundir

los 8 litros de sangre RH negativo necesarios

para mantener esa vidita. Esa trágica

noche, es su primera experiencia profesional

a las órdenes del anestesista Domínguez.

23 dadores de ese escaso y raro grupo sanguíneo

cargan otros frascos. Afuera, Córdoba

arde. Adentro, el cirujano Gotusso, decide

colocarle el respirador artificial. Todo está

perdido para la Universidad de Córdoba.

Todo está perdido para Santiago: coma

cerebral, pérdida de masa encefálica,

cerebro edematoso con micro hemorragia. La

sangre de los dadores y el respirador, lo

mantienen vivo. Paradójicamente ese

hilo de vida es lo que evita una tragedia

mayor. Decenas de estudiantes esperan el permiso

que su muerte les daría para vengarlo.

Muchos, ya han decidido tomar las armas. Finalmente

Santiago morirá el 12 de septiembre,

lo suficientemente tarde para evitar cualquier

reacción; lo suficientemente temprano

para esa dictadura. El horror ya ha triunfado

tanto adentro como afuera. Ese fuego no se

apagará… volverá con nuevos

bríos en 1969 y lo llevará puesto

al dictador evangélico.

Santiago Pampillón

nació en Mendoza, el 29 de marzo de

1942, pero fue un cordobés por adopción.

Allá, en la apacible capital cuyana,

había concurrido a la escuela primaria

Agustín Álvarez, para luego

trasladarse a Córdoba e ingresar a

la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica,

donde llegó a ser abanderado. A fines

de 1964 pidió la baja, pero no regresó

a su tierra; se quedó en Córdoba

y al año siguiente ingresó a

la facultad de Ingeniería para seguir

la carrera de Aeronáutica. Para pagar

sus estudios, consiguió trabajo como

operario de inspección de IKA-Renault,

en la planta Santa Isabel. El joven Santiago,

uno de los 11.362 operarios que tenía

la fábrica por aquellos días,

era, además, subdelegado gremial del

Smata, el poderoso gremio de los mecánicos.

Vivía en una pensión y se lo

tenía por un trabajador aplicado, tanto,

que la empresa lo había becado para

que estudiase inglés en el Instituto

de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano.

Santiago Pampillón

no era un estudiante más.

Santiago Pampillón

no era un obrero más.

El problema con Santiago Pampillón

es que era un Hombre Nuevo.

Flores

sencillas para un recuerdo

"Eran las 15:40. El sol de una primavera

vecina del invierno comenzó desde temprano

a despertar de su letargo al pavimento, al

aire y a la gente. Y los jóvenes, primeros

en sentir con su espíritu de tales

el asomo primaveral, rindieron los nacientes

pétalos a la memoria de un joven como

ellos, que la intolerancia de los hombres

hizo tronchar pleno de promesas; un tallo

que comenzaba a florecer en la vida. Las flores,

frágiles con su lenguaje juvenil, sirvieron

como homenaje del estudiantado de Córdoba

a Santiago Pampillón. Sí; esas

flores que alguien colocó sobre la

céntrica Avenida Colón, en la

cuadra del 300, donde el infortunado cayó

el miércoles. El pavimento, negro de

origen y de luto, tuvo dos significativas

manchas que no eran otra cosa que un clavel

blanco y otro rojo. Al frente, atado a un

árbol, un pequeño ramo fue colocado.

Medido el tiempo, poco fue lo que duró

el homenaje. La recordación perdurará

lo que no pudieron permanecer esas flores,

ya que la policía se las llevó…"

[Fragmento de La Voz del Interior, septiembre

de 1966]

El año de la Reforma vio nacer a Hilario

Fernández Long. Acunó su llegada

a este mundo y –como un oráculo–

sus premisas signarían cada tramo de

su vida. Sus inquietudes lo llevaron a graduarse

de ingeniero con diploma de honor en la UBA

en 1941, mientras colaboraba con otros dos

pioneros –los ingenieros Pedro Vicién

y Armando Ballofet– en la creación

de una computadora analógica para la

resolución de estructuras.

Acompañó la

investigación y la docencia con una

vida profesional intensa. Intervino en los

proyectos del Banco de Londres, de la Biblioteca

Nacional y del edificio de IBM, entre otros.

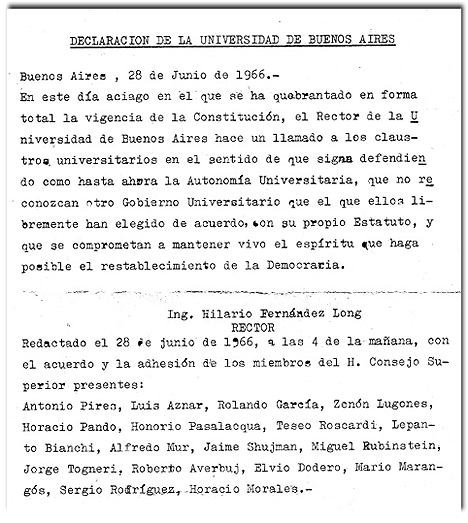

El 28 de junio de 1966 se

encontraba en el ejercicio del cargo de Rector

de la Universidad de Buenos Aires cuando con

valentía y claridad escribe junto a

los miembros del Honorable Consejo Superior

la manifestación institucional más

clara y contundente en repudio a la subversión

del orden democrático.

Poco tiempo tardaría en llegar la represalia

por aquella decisión. El 29 de julio

el golpe de estado encabezado por Juan Carlos

Onganía avasalló la autonomía

universitaria aquella oscura noche de los

Bastones Largos cerrando la época dorada

de la vida universitaria argentina.

Mucho tiempo pasaría

hasta 1983 cuando nuevamente el Estado de

Derecho –bajo la presidencia del Dr.

Alfonsín– lo convocara como miembro

de la Comisión Nacional por la Desaparición

de Personas (CONADEP) y se hiciera visible

su participación en la Asamblea Permanente

por los Derechos Humanos (APDH) de la que

fue miembro del Consejo de la Presidencia.

Entre sus últimos reconocimientos recibió

el de Doctor Honoris Causa otorgado por la

UBA, la universidad de sus desvelos.

Rebelión en la granja

Han pasado sólo 45

minutos del Golpe de Estado que derrocara

al Presidente Humberto Illia. A las 4 de la

madrugada, un documento valiente, audaz y

categórico llama a la resistencia.

Es la Universidad de Buenos Aires que manifiesta

que se ha quebrantado en forma total la vigencia

de la Constitución; convoca a los claustros

a defender la autonomía universitaria

y los compromete serenamente a recuperar la

democracia. En apenas nueve renglones, acusa

a quienes han subvertido el Estado de Derecho

y convoca a la desobediencia civil.

En medio de un consenso unánime, es

un grito en el desierto. Pero la voz prende

y se agiganta. Aún en medio de los

hechos categóricos, es una luz íntegra

ante las sombras siniestras que se vienen.

No les será perdonada tamaña

insolencia. En la rotonda

de Diagonal Sur, un carro de asalto de la

Guardia de Infantería de la Policía

Federal, aguardará estacionado a que

el General Mario Aníbal Fonseca imparta

finalmente la orden que llegará a los

treinta días del inicio del Quinto

golpe de Estado.

Alrededor de las 20 hs.

los efectivos de la Federal han acordonado

la rotonda del monumento a Roca. Sobre la

Manzana de las Luces pende la espada de Damocles

y hierve el interior del edificio de Perú

222 mientras se decide la toma pacífica

de la Facultad de Ciencias Exactas. Antes

de la medianoche del 29 de julio de 1966,

una brutal fuerza represiva toma por asalto

la Universidad de Buenos Aires. Los jerarcas

la han bautizado “Operación Escarmiento”.

De las pocas fotografías

que se disponen, una nos llama poderosamente

la atención y nos obliga a interrogarla.

En ella, se puede apreciar –de izquierda

a derecha- el cañón de un arma

larga, cuya sombra se proyecta en el tronco

del árbol. El perfil de un policía

Federal detrás del tronco del árbol.

Dos integrantes de la Prefectura Naval Argentina,

cada uno con fusiles máuser…

y un tipo de civil, blandiendo una pistola

45.

Observando la imagen se

vuelve evidente que la Fuerza de Tareas no

se limitó a lo que el relato histórico

ha naturalizado sobre “La Noche de los

Bastones Largos”. En la primera línea

actuaron los veteranos. Aquel Destacamento

de Gases que hacía un mes había

sacado por la fuerza al Presidente Illia.

La segunda línea estuvo integrada por

una masa compacta de la Guardia de Infantería.

Destacada actuación tuvieron también

los clásicos azulados. Así mismo

se hizo presente el Cuerpo de Bomberos de

la Federal. Inversamente proporcional a la

fuerza empleada, fue el silencio que cayó

sobre los demás invitados a participar

del escarmiento: la Prefectura Naval y los

civiles armados que prestaron una desinteresada

ayuda. Del mismo modo fue silenciada la carga

de caballería al mando del Subinspector

Jorge Guillermo Huber.

En sintonía y solidaridad

con el vaciamiento de la universidad pública,

el 95% del cuerpo docente de Sociología

de la Universidad Católica Argentina,

renunció. 200 alumnos de la Universidad

del Salvador buscaron el exilio, 78 alumnos

de Sociología, Economía y Derecho

fueron suspendidos, 42 profesores de la Facultad

de Ciencias Sociales y Económicas fueron

amonestados, se eliminaron los periódicos

estudiantiles “Reencuentro” y

“Sociología”; y los carros

de asalto de la Guardia de Infantería

–tan familiares y parte del paisaje

de la vida en la universidad pública–

culminaron apostados en las puertas de la

Universidad Católica Argentina a solicitud

del Arzobispo de Buenos Aires Cardenal Caggiano.

Revista El Abasto, n°

159, septiembre 2013

|

|