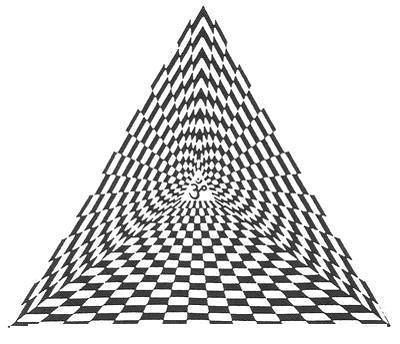

Asociar la geometría

con las relaciones humanas forma parte

del pensar que a veces “todo es

parte de un todo”. Por eso esta

pequeña historia llamada:

Metamorfosis de un triángulo

Esa medianoche diáfana

de noviembre, alguien estaba esperando

sentado dentro de un auto importado, estacionado

a unos metros de la esquina, mientras

que en el edificio ubicado a mitad de

cuadra sobre una avenida cualquiera de

la ciudad, en un departamento del tercer

piso que daba a la calle, se podía

mirar a través de la mirilla que

ofrecía la persiana de madera semilevantada,

a una mujer de unos cuarenta y pico años

de edad, de estatura mediana y de cabellos

rubios, que iba y venía con ropas

y perchas que depositaba sobre la cama.

Ella hacía

los movimientos con mucha determinación:

cuando vació el placard, empezó

a llenar las dos valijas de cuero que

estaban sobre distintas sillas dentro

de la pequeña habitación

sobriamente amueblada. Casi veinte años

de convivencia, de estar soportando la

inercia y la pasividad de quien hasta

ese momento era su pareja y que se iba

acentuando con el correr de los años.

Esa noche daba por finalizado un ciclo

y decidió decir: basta.

Él

venía cruzando la plazoleta que

justo desembocaba en la entrada principal

del edificio; alto, delgado, con un rostro

inexpresivo que denotaba cansancio. Trabajaba

en el sistema informático en oficinas

de un banco, empleado ejemplar, dócil

y sumiso, con mucha capacidad en el tema

computación, siempre a disposición

de sus superiores; como tenía problemas

estomacales esa noche solicitó

permiso para retirarse antes.

Levantó

la vista y vio la luz encendida de su

dormitorio en el tercer piso; primero

expresó asombro y en unos segundos

comprendió la realidad de los acontecimientos

al ver la silueta de ella vestida como

para salir, desplazándose de aquí

para allá en el interior de su

habitación. Abatido, se sentó

en un banco de esos de mármol sin

respaldo y pensó que alguna vez

esto iba a suceder, ya que las discusiones

y las indiferencias estaban a la orden

del día y cada vez con más

frecuencia, haciendo de la convivencia

una rutina diaria de reproches.

Cuando movió la cabeza vio casi

en la esquina la luz de posición

encendida de un auto con alguien adentro

sentado; giró de nuevo la cabeza

situando la vista en su alcoba, y ahora

sí, la cruda situación marcaba

el triángulo perfecto, con tres

puntos en los vértices bien posicionados.

Ella, ya

con las valijas fuera del ambiente y a

punto de apagar la luz y cerrar la puerta,

miró el interior del departamento,

volvió a entrar y caminó

hasta la pequeña cocina, buscó

en un cajón del bajo mesada un

papel y un lápiz y en forma temblorosa,

con letras grandes e indefinidas debido

al movimiento nervioso de la mano escribió

“perdón”. Ahora sí,

apagó la luz, cerró, la

puerta, tomó las valijas y fue

hasta el ascensor que estaba al final

del corredor.

Él

la vio salir del edificio y encaminarse

hacia el coche; ahora el triángulo

achicaba su ángulo, ya que el desplazamiento

de uno de sus vértices se acercaba

a otro.

Alguien

mucho más joven que ella salió

del vehículo, tomó las valijas

que le cedió gentilmente, abrió

el baúl del automóvil y

las introdujo adentro del mismo. Volvió

sobre sus pasos, se besaron apasionadamente,

formándose así una recta

con dos puntos en sus extremos; él

seguía sentado en el banco, resignado,

sin alternativa posible, y ellos subiendo

al coche.

Al ir avanzando

el rodado un punto de la recta se iba

perdiendo en la lejanía hasta desaparecer

y dejar solamente al otro punto, ubicado

geométricamente en la intersección

de las coordenadas sobre el banco de mármol

de la plazoleta, con todo su dolor e impotencia

a cuestas, cual si fuera una mochila cargada

de culpas y arrepentimiento…

Daniel Cappelletti